Le Mardi Gras

Histoire recueillie par Mme Renée MAIZIERES et corrigée par l’auteur.

J’va v’raconter l’histouaire de l’Emile MATTRAT, qu’on appelôt le Mardi gras,v’savez bin, ç’atôt l’gaçon daou Batisse, minme qu’il avôt in-ne sœur, la Chochotte et daoue frêres : le Bolo et l’Quibri. Le Mardi-gras atôt mairii à la Lichette, i d’meurôt à couté d’chiz l’COLLIN. In bé jou, i avont évu in piot, ce mandrin lâ gaoulôt tourtoute la neuïtie et l’Emile ne pelôt dormin. La Lichette dit à s’n’houme : « laïe min keuïchie d’vant aoue bin bicie l’piot ». Ma l’Emile qui s’aimôt bin et qu’atôt cabochu coume in âne rouge, dit en pietolant autou d’la tâle : « je n’keuïch’ra-me à l’érielle et je n’biss’ra-me ». In-lâ, la Lichette passôt tourtous los souaires pa d’ssus l’vâtre de s’n’houme et bissot l’piot qui n’velôt dormin, le manre. Mâ in-ne fous hodaïe de s’urlever à cul d’pannè d’ssus l’pavé, la Lichette ai évu in-ne boûne avisôtte, lée monta au gurnée et dévala auss’tôt avo in fi d’archo qui attachôt dos caubilles. Elle l’attacha au debout d’le bie et s’rekeuïcha à l’érielle. Inlâ, lie pelôt bicie et r’bicie padant qu’l’Emile ronflôt coume in-ne locomotive. Si bin qu’au jou quand lè Mardi-gras douvri los zeuïes, il hurla, tourtou hursé : « ah la gace, lée m’ai sohie la boudotte ».

Ces personnages ont existés, ainsi que les sobriquets dont ils étaient affublés. il s'agit des membres de la famille Mattrat: Jean-Baptiste le père (le Batisse), les enfants, Nicolas Alcide (le Bolo), Achille Aimé (le Quibri), Céleste (la Chochotte) et Michel Emile (le Mardi Gras) marié à Célestine Virginie Thémelin (la Lichette) sa femme.

L’on se rendait de bon matin, à partir de fin juin pour la f’nau (fenaison). Chaque fauchaoue (faucheur) avait soin d’emporter marteau et enclumette pour rebattre le tranchant de la faux.

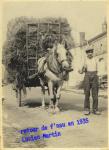

L’on se rendait de bon matin, à partir de fin juin pour la f’nau (fenaison). Chaque fauchaoue (faucheur) avait soin d’emporter marteau et enclumette pour rebattre le tranchant de la faux.  Pour conserver le fil, il utilisait la ragueuïezotte ou réfilotte (pierre à aiguiser effilée aux deux extrémités) qui trempait dans l’eau du bia ou coueuïe (vase en tôle). A l’origine, c’était une corne de bovin fixée dans le dos à la ceinture du pantalon. Sous les coups précis et réguliers des faucheurs, l’herbe tombait formant un andain. Après quelques jours de séchage, ayant été plusieurs fois retourné avec une fungne (fourche), puis mis en tas, venait le chargement des charrettes. Il appartenait aux femmes et enfants de racler le foin avec le diable (grand râteau), il n’était pas pensable que du foin traînât dans le pré. On transportait le foin à l’aide d’une guimbarde, sorte de charrette à deux roues comportant des échélottes (sorte d’échelle placée à l’avant et à l’arrière). Les cotés étaient habituellement pleins et moins longs que la charrette. La voiture chargée, le ploïon (longue perche de bois) maintenait l’ensemble par le dessus, dans le sens de la longueur. Arrivé au village, il fallait lancer le foin par la gerbeïre (trappe d’accés) dans le sinau (grenier à foin).

Pour conserver le fil, il utilisait la ragueuïezotte ou réfilotte (pierre à aiguiser effilée aux deux extrémités) qui trempait dans l’eau du bia ou coueuïe (vase en tôle). A l’origine, c’était une corne de bovin fixée dans le dos à la ceinture du pantalon. Sous les coups précis et réguliers des faucheurs, l’herbe tombait formant un andain. Après quelques jours de séchage, ayant été plusieurs fois retourné avec une fungne (fourche), puis mis en tas, venait le chargement des charrettes. Il appartenait aux femmes et enfants de racler le foin avec le diable (grand râteau), il n’était pas pensable que du foin traînât dans le pré. On transportait le foin à l’aide d’une guimbarde, sorte de charrette à deux roues comportant des échélottes (sorte d’échelle placée à l’avant et à l’arrière). Les cotés étaient habituellement pleins et moins longs que la charrette. La voiture chargée, le ploïon (longue perche de bois) maintenait l’ensemble par le dessus, dans le sens de la longueur. Arrivé au village, il fallait lancer le foin par la gerbeïre (trappe d’accés) dans le sinau (grenier à foin).