Brillon Infos N°32

Le Brillon Infos N°32 vient de paraitre, vous pouvez le telecharger avec le lien ci-dessous.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le Brillon Infos N°32 vient de paraitre, vous pouvez le telecharger avec le lien ci-dessous.

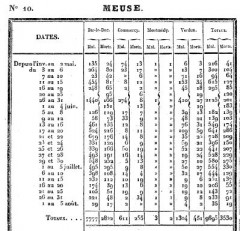

En ce temps de pandémie de grippe H1N1, je vous propose de vous parler d'une autre pandémie survenue en 1832. Revenant en Europe, de Londres le choléra, traversant la Manche sans envahir aucune contrée, vint droit à Paris, où il se déclara le 26 mars 1832. Il atteignit le département de la Meuse, le 21 avril. L'arrondissement de Bar-le-Duc fut celui où il y eut le plus de malades et de morts, proportionnellement à sa population. Il y eut un malade sur 10 habitants, et un mort sur 29. Soit 9695 malades et 3530 morts durant l'épidémie, l'arrondissement de Bar-le-Duc eut à lui seul 7777 malades et 2822 morts. Pour Brillon nous n'avons malheureusement que le chiffre des décès soit : 69 victimes. A cette occasion un nouveau cimetière dut être établi, c'est l'actuel sise rue des Vignes. Le maire de l'époque, François Cordier et le curé, François Guériot furent mis à rude épreuve, car le 1er décès fut constaté le dimanche 27 mai 1832, le 69éme le 17 juillet, soit 52 jours plus tard. La répartition fut la suivante :

Semaine du 27 mai au 2 juin : 2 victimes.

Semaine du 3 au 9 juin : 1 victime.

Semaine du 10 au 16 juin : 4 victimes.

Semaine du 17 au 23 juin : 13 victimes.

Semaine du 24 au 30 juin : 33 victimes.

Semaine du 1er au 7 juillet : 10 victimes.

Semaine du 8 au 14 juillet : 4 victimes.

Semaine du 15 au 21 juillet : 2 victimes.

Le pic de d'épidémie fut le 26 juin avec 11 victimes dans la journée.

Les 69 victimes étaient réparties ainsi : 40 femmes et 29 hommes. L'âge moyen au décès était de 49 ans, avec une amplitude de 1h à 87 ans. 55 étaient des personnes mariées.

La répartition suivant les âges était la suivante :

De 0 à 10 ans : 6 personnes.

De 11 à 20 ans : 2 personnes.

De 21 à 30 ans : 8 personnes.

De 31 à 40 ans : 15 personnes.

De 41 à 50 ans : 9 personnes.

De 51 à 60 ans : 6 personnes.

De 61 à 70 ans : 16 personnes.

De 71 à 80 ans : 5 personnes.

De 81 à 90 ans : 2 personnes.

Les tranches les plus touchées sont les 31 à 40 ans et les 61 à 70 ans.

Parlons un peu des familles. La famille la plus touchée fut la famille Leprêtre - Chenut. Jean Leprêtre, cultivateur décéda le 27 juin âgé de 45 ans, son frère Nicolas, coquetier décéda le 29 juin âgé de 53 ans. Leur mère Marie Jeanne Chenut décéda le 30 juin, âgée de 81 ans et leur père Nicolas Leprêtre décéda le 2 juin âgé de 77 ans. Leur neveu Nicolas Leprêtre décéda le 7 juillet âgé de 16 ans et son père Louis, tisserand décéda le 16 juillet âgé de 48 ans. Ce qui porte à 6 le nombre de victimes dans cette famille.

Citons d'autres familles, la famille Heuillon, Jean Baptiste décède le 28 juin âgé de 25 ans, sa mère décède le même jour âgée de 69 ans, sa femme Marie Rosalie Hirat décède le lendemain âgée de 23 ans, le 12 juillet c'est la sœur Françoise qui décède âgée de 32 ans. Ce qui porte le nombre de victimes à quatre dans cette famille. La famille Marguet, Marie Jeanne décède le 19 juin âgée de 70 ans, son mari Pierre Reboulet étant décédé la veille âgé de 72 ans, puis sa sœur Marguerite décède le 26 juin âgée de 67 ans. La famille Heuillon, Amandine décède le 23 juin âgée de 7 mois, son père décède trois jours plus tard âgé de 27 ans, il était carrier. La famille Heuillon, Louis Nicolas cultivateur décède le 22 juin âgé de 31 ans, sa mère décède le 3 juillet âgée de 58 ans. La famille Briquet - Arnould, Madeleine Arnould décède le 28 juin âgée de 70 ans, son fils Jean Briquet cultivateur décède le 5 juillet âgé de 35 ans. La famille Richard - Drouot, Françoise Libaire Drouot décède le 26 juin âgée de 47 ans, sa fille Marie Appoline Richard décède le 27 juin âgée de 22 ans. La famille Mattrat - Barrois, Marguerite Mattrat décède le 27 juin âgée de 34 ans, sa mère décède le 2 juillet âgée de 66 ans. La famille Dubois - Seroux, Anne Seroux décède le 27 mai âgée de 70 ans, sa fille Rose Dubois décède le lendemain âgée de 38 ans. Les époux Choppin - Hablot décède les 13 et 15 juin. Pour terminer citons la famille Herbillon - François, Marie Anne François décède le 19 juin âgée de 36 ans, sa fille décède le 25 juin âgée de 2 ans.

Parlons un peu du Choléra Morbus. La maladie est due à un bacille provoquant une infection intestinale aiguë, malheureusement en 1832, ce bacille n'avait pas encore été découvert, il ne le fut qu'en 1884, soit 52 ans plus tard. Son origine vient essentiellement d'Afrique du sud. Jusqu'au XIXème siècle il fut confiné en Asie et en Inde. Il y resta endémique, se répandant parfois vers l'Ouest. La contagion se fait par voie digestive (eau, aliments souillés par déjections), contact avec des malades. L'incubation dure moins de cinq jours. Les symptômes caractéristiques sont vomissements, diarrhée aqueuse, abondante, indolore ; déshydratation très rapide et grave. Quand aux traitements de la maladie ils étaient inexistants et très hypothétique, voir farfelu, chacun y allant de son remède. Aujourd'hui cette maladie est traitée par sulfamides et antibiotiques. Un vaccin existe.

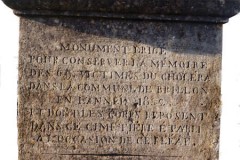

Revenons sur la création du cimetière actuel. Le cimetière initial se trouvait autour de l'église et plus particulièrement du coté droit. Devant l'ampleur de la pandémie, le lieu devenait trop exigu, il fallut donc décider rapidement la création d'un nouveau lieu de sépultures. Le 18 juin 1832, la commune achète 8 parcelles pour l'établissement du cimetière. Le 18 juin, Nicolas Chevalier y est enterré. En mémoire aux 69 victimes un monument fut érigé au centre du cimetière. On peut y lire l'inscription suivante : Monument érigé pour conserver la mémoire des 69 victimes du choléra de la commune de Brillon en l'année 1832 et dont les corps reposent dans ce cimetière établi à l'occasion de ce fléau.

Propos recueilli en 1998.

Paulin THEMELIN , 7 ans en 1916 .

L ' école : Notre instituteur , Mr CONTANT étant mobilisé , nous avons été gardés par Melle GOEURIOT , qui n' était pas encore titularisée .

Les militaires : Vers 1916 , la bataille de Verdun faisant rage , les premiers camions ( Renault et Berliet ) entrent dans la guerre . Un parc de réparations pour les camions venant de la voie sacrée fut installé sur le Grand Pâquis . Le terrain était auparavant loué par la commune à Mr DOMMANGE qui le cultivait en seigle . Une route et des artères partant de celle-ci furent empierrées par des prisonniers Allemands , qui tiraient la pierre dans les carrières . Des baraquements pour les militaires et les prisonniers furent construit en planches , avec des toits de papier goudronnés . Il y avait également une cuisine roulante . Le Pâquis en haut du village était réservé à la cavalerie . Des abris ( un toit et un fond ) entourait le Pâquis , les chevaux y étaient abrités , mais cela ne les a pas empêchés de manger les feuilles des arbres , que l' on dût replanter en 1920 . Il y avait également un grand baraquement devant chez CORDIER jusqu' a l' actuelle Cerisaie où l' on donnait le théâtre aux armées . Un autre baraquement existait aussi au chemin de Jandeures sur le coté droit du chemin . Les baraquements furent vendus après la guerre , mon père en acheta un pour la somme de 275F afin de récupérer planches et madriers. Derrière le village , au Clos Mourot , les Américains avaient aménagé un camp , je me souviens d' un grand réservoir d' eau en toile suspendu . Il y avait des robinets tout autour . De l' autre coté du chemin , les Américains se lavaient dans d' anciennes roises , sorte de grandes poches d' eau où l' on y mettait à rouir le chanvre Au Pré Monsieur et Devant Chaudefosse était le camp d' entraînement des jeunes appelés. Les militaires avait creusé une tranchée le long du bois . Lors d' un exercice de tir à la grenade , un sergent et son commandant voulant relever les résultats , l' un d' eux mis le pied sur une grenade qui n' avait pas éclatée , ils furent tués sur le coup . On les enterra provisoirement dans la chapelle du cimetière .

Les réfugiés : Ils étaient nombreux , je me souviens qu' une famille DAY habitait la ferme St-Michel .

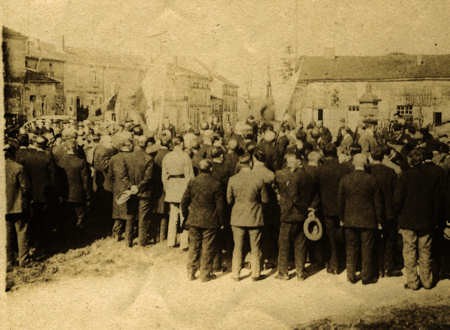

La visite présidentielle : Nous étions montés dans le grenier de Mr René CHENUT avec des copains , pour profiter d' une vue imprenable sur la cérémonie . Mais sans le savoir poules et coqs en avaient profité pour nous suivre . Voila pas qu' un coq prend son envol du haut de la lucarne et s' en va se percher sur le casque coiffant la tête d' un poilu

Prosper Thémelin, maitre carrier à Brillon

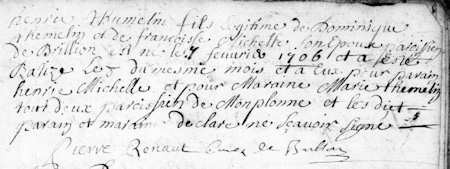

Le premier à venir s’installer à Brillon se prénomme Demange ou Dominique, il est né le 8 mars 1664 à Montplonne, où il s’est marié le 10 juillet 1704 à Françoise Michel. Sans doute viennent-ils s’installer au village un peu avant 1706, car en 1706 on constate la naissance de leur premier enfant Henry, le 8 février sur le registre de baptême de la paroisse de Brillon .

Ce couple aura 5 fils, mais un seul aura descendance. Il s’agit de Nicolas Thémelin né à Brillon le 19 avril 1707. Il épouse à Brillon le 8 mars 1734 Jeanne Heuillon. De cet union descendent 731 personnes dont 138 garçons et 140 filles portants le patronyme Thémelin. Cela veut donc dire que toutes les branches Thémelin de Brillon ont la même origine et sont donc issues de ce couple. À l’heure actuelle ce nom n’est plus porté que par quelques uns.

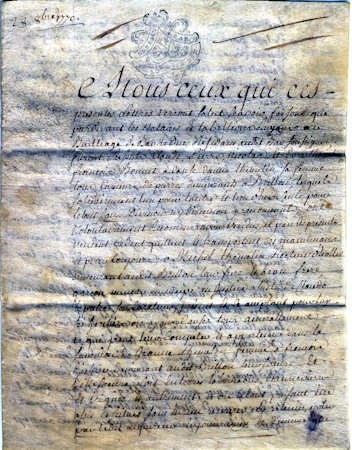

acquet en 1770 pour Michel Thémelin, recteur d'école de Claude, Pierre, Nicolas et Evre Thémelin, François Bonnet à cause d'Anne Thémelin sa femme, tous carrieurs de pierre à Brillon.

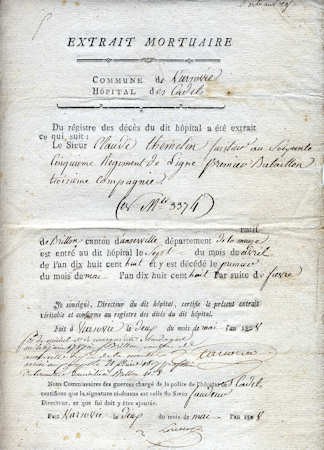

extrait mortuaire, commune de Varsovie, hôpital des Cadets le 2 mai 1808.

les frêres Thémelin, commissionnaires à Chelles

Quelques Thémelin à remarquer :

Michel Thémelin, né en 1749, recteur d’école en fait instituteur au village de 1769 à 1794 et greffier municipal (secrétaire de mairie).

Jean Thémelin, 1765-1852, maire de Brillon de 1824 à 1833.

Claude Thémelin, 1787-1808, fusilier au 65éme régiment de ligne, mort à Varsovie, à l’hopital des cadets par suite de fièvre, le 1er mai 1808.

Nicolas Thémelin, 1799-1851, membre et secrétaire du conseil municipal.

Jacques Thémelin, 1810-1863, officier des sapeurs pompiers et conseiller municipal.

Jean-Joseph Thémelin, né en 1819, garde communal et forestier.

Jacques Constant Thémelin, 1828-1907, maire de Brillon de 1866 à 1878.

Marie Célina Thémelin, 1851-1926, en religion soeur Eléonore.

Émile Joseph Thémelin, 1851-1898, mort tragiquement le 14 juillet en allumant des boites d’artifice.

Emile Ulysse Thémelin, charron à Brillon.

L’aménagement floral 2009 est un succès, il reste encore à faire, mais pour les débuts de la toute nouvelle commission, c’est pas mal. Dans l’ensemble les massifs ont les ingrédients requis : volumes, couleurs, formes, mariage des variétés. Le jury est passé le 25 août dernier et l’on attend avec impatience son verdict. Un nouvel album a été ajouté sur les plus beaux massifs.

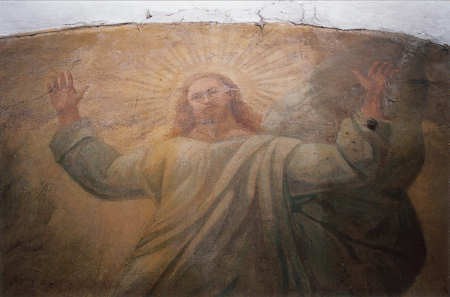

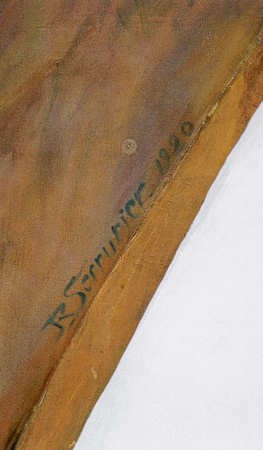

Auteur: R. Serrurier

Sujet: Transfiguration (copie partielle de l'œuvre de Raphaël).

Signature: angle inférieur dextre.

Technique picturale : huile sur toile marouflée sur mur d'enduit.

Lieu de conservation: Eglise de Brillon en Barrois.

SUPPORT

Nature : La composition est réalisée sur deux lés distincts. Le lé supérieur s'interrompt à la limite de l'arc inférieur, l'autre lé étant utilisé pour les écoinçons.

Procédé : La composition a dû être exécutée en atelier et mise en place ensuite. Pour parfaire la présentation, un raccord a été peint à même l'enduit surtout à droite de l'arc inférieur. Des raccords subsistent à la jonction des lés.

COUCHE PICTURALE

Interventions précédentes: pas d'intervention particulière à signaler.

Altérations : L'encrassement très important de la surface constitue l'altération majeure, cet encrassement est constitué de suie et de poussière et altère en grande partie la lecture de l’œuvre. Un vernis épais et irrégulier couvre la surface picturale. Avec le temps il s'est oxydé et est devenu jaune brun. De nombreuses coulures et surépaisseurs se distinguent sous l'encrassement.

Il est possible de deviner une surface picturale usée sur les crêtes du tissage de la toile, cela peut provenir de la technique du peintre ou de la pose de la toile lors du marouflage.

Des zones adhèrent mal au support mural qui est lui même irrégulier, le relief de la surface ne correspond pas toujours à des cloques. La surface du mur n'est pas d'une planéité parfaite. De nombreuses pertes d'adhérence ont été observées sur le pourtour de la composition.

TRAITEMENT.

Après plusieurs essais la surface est décrassée à l'eau déminéralisée additionnée de citrate d'amonium (20g/1). Le retrait de l'encrassement accentue les irrégularités du vernis jauni. Des essais de solvants organiques ont permis de sélectionner le mélange de solvants suivant: Isopropanol / Méthyléthylcétone (50150). Ce mélange permet de faire un allègement progressif sans nuire à la couche picturale. La lecture de l'œuvre s'en est trouvée facilitée. La consolidation des zones soulevées a pu être réalisée avec un mélange de Plextol B500 et de Méthylcellulose à 3% (75/25). Cette association permet d'avoir un adhésif qui reste réversible à l'eau et qui est particulièrement visqueux pour améliorer l'adhérence pendant le séchage de l'adhésif principal qui est le Plextol B500. Les excédents d'adhésif sont évacués par le passage d'un petit rouleau de mousse.

Après les consolidations, la surface est vernie avec une résine naturelle Damar (50150 dans du White Spirit D40) appliquée au chiffon, pour bien uniformiser la surface.

Dans les quelques lacunes de couche picturale, une intervention de réintégration est effectuée avec des couleurs de restauration. Ce sont des pigments libres associés à un résine vinylique PVA Berger en solution dans de l'éthanol.

Tiré du rapport de Christian Vibert, restaurateur de l’œuvre en 2002. Cette restauration a pu avoir lieux grâce à la générosité de l’amicale des sapeurs pompiers de Brillon qui a pourvu au paiement des travaux.

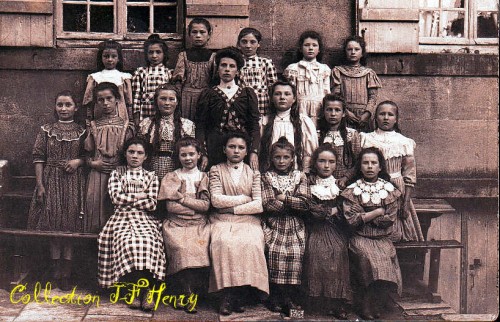

La classe des filles en 1912 par Melle Hornust. L'école des filles se situait dans l'actuelle rue des Vignes. Logeait a cette époque, l'institutrice, Marie Hornust, née à Rupt aux Nonains en 1881. L'accompagnait également sa mére Léonie Monchablon et Claire Rémy, institutrice adjointe.

Un nouveau blog vient de faire son apparition sur l'histoire du village d'Haironville. Ce blog est riche en documents photographiques. N'hésitez pas à le visiter il est réalisé par une passionnée de son village, Marie Thérèse et par un ami voisin de Saudrupt, Yves.

Quand à Brillon en Balade, il va sortir de son état de repos, des articles vont arriver.

lien du blog d'Haironville http://haironvilleautempspass.blogspot.com/

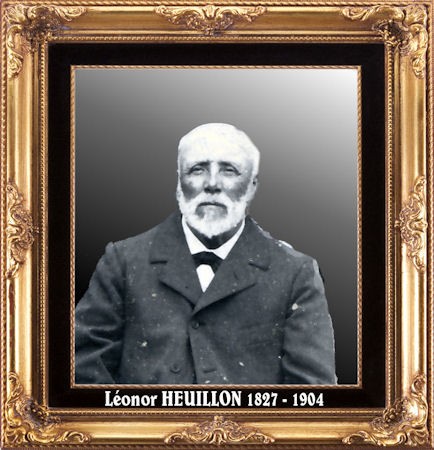

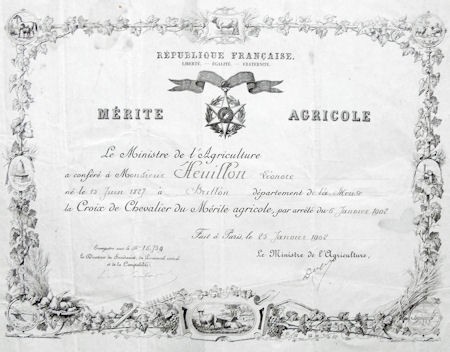

je vous propose de découvrir aujourd'hui une personne influante dans la commune au 19e siècle, ce qu'on appelait à l'époque un notable.